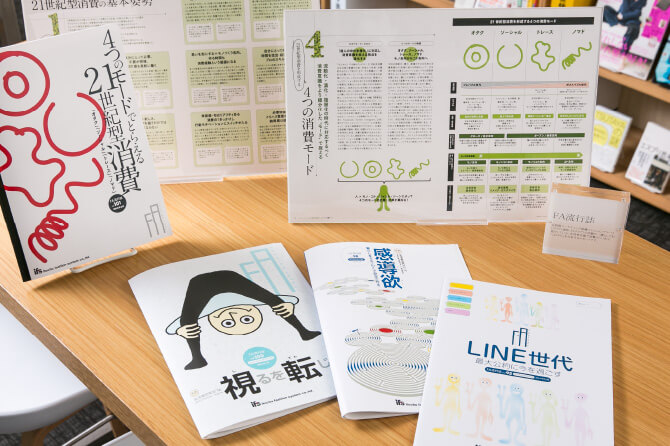

ifs未来研究所

モノや情報が溢れ返り、ひとつの商品やサービスをとってみても“生活者”自身が常に理性的に判断できる範疇を超え、ますます複雑化。

生活者の感情や心に訴え、自分ごと化させ、共感してもらうというプロセスが必要不可欠になっている今だからこそ、ifs 未来研究所では、「時代の気分」「生活者の価値観」「ビジネスの可能性」といった視点から、少し先の未来について様々な切り口から情報を発信。

-

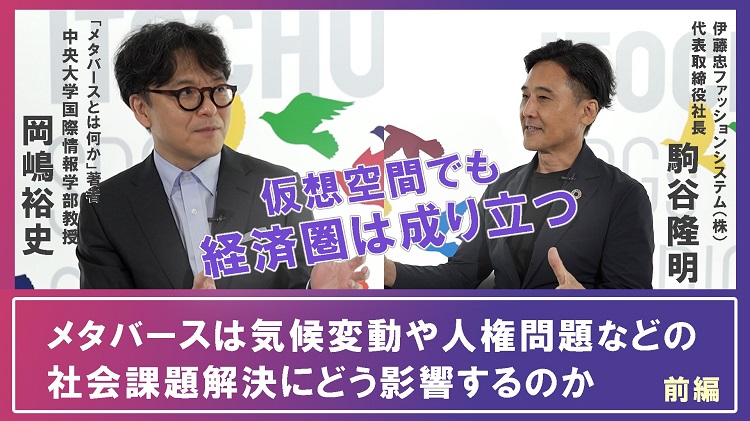

イノベーター対談 vol.1

「メタバースは気候変動や人権問題などの社会課題解決にどう影響するのか?」前後編メタバースという言葉は飛び交うが、そこはいったいどのような場所なのか? またそこにどのようなビジネスチャンスが見えるのか? メタバース研究の第一人者である中央大学国際情報学部教授、岡嶋裕史さんに、メタバースがどのようにSDGsに影響するのかを伺いました。

対談 動画 サステナビリティ -

サステナビリティ戦略アップデート

第10回 バリューエクスペリエンスを設計し生活者の行動変容につなげる ifs未来研究所 山下徹也企業のサステナビリティ活動が、今後大きなうねりになるためには生活者の「行動変容」が不可欠である。 日本企業がサステナビリティを事業に実装するために「生活者をどう巻き込むか」について一歩踏み込み、行動科学など学術的視点、心理的価値醸成によるブランディング視点の2つの視点から課題を特定するとともに、その解決の方向性を示していく。

ifsインサイト コラム サステナビリティ -

-

地方への注目って、どうよ?

地方創生とか、地方移住とか、地方発のヒット商品とか、この頃やたらと「地方」という言葉を目にするようになった。コロナ禍で密な都会にいることへの不安や、ネットショッピングやテレワークで、都会にいなければならない意味が薄れたなどの理由も含めて、地方への注目が集まっている。

-

サステナビリティ戦略アップデート

第9回 気持ちを動かすのは揺るぎないビジョン

ifs未来研究所 山下徹也社会・環境課題の解決とビジネスの正の循環をつくることこそ、資本主義本来の命題である。歴史ある企業の理念を学べば学ぶほど日本型経営の真髄は自社の成長のみならず社会全体の価値向上を実現する点にある。 本稿では成長するグローバル企業の活動から、「人の心を動かす」という観点で学べることはないか、みていく。

コラム ifsインサイト サステナビリティ -

サステナビリティ事業支援の次なるフェーズとは?

ifsはこれまで生活者の本質的なニーズや価値観を読み解き、クライアントの事業化支援や成長軌道にのせることのサポートを行ってきました。 創業50年を超え、歴史・信用・幅広いネットワークを活かし、これから起業・社会・環境に対してどこに向かっていくのか―。 この度、経営戦略室室長に就任した小安光司が語る「ifsが考えるサステナビリティ事業支援の次のフェーズ」ご高覧頂けますと幸いです。

コラム サステナビリティ -

第2回FaW TOKYOサステナブル ファッションEXPO秋に出展決定

2022年10/18(月)~10/20(水)の期間、東京ビッグサイトにて開催される「第2回FaW TOKYOサステナブル ファッションEXPO秋」に初出展することになりました。 今回は「KEEP NATURE、SAVE FUTURE」をテーマに、包括的なサステナビリティ事業支援内容として、脱炭素経営サポートプログラム・マーケティング支援(FA、WGSN)・LMP(Less Micro Plastic)のプロダクトを紹介させて頂きます。

サステナビリティ -

ミライケンのサステナビリティ探検隊 vol.1

~卵の殻が紙や食器に!?次世代のエコ素材を発見!~「変わらない未来へ、変えていこう」 豊かさが続く未来に向けて、今できること。 そんな未来のムードが、今感じられること。 未来をより魅力的にするサステナブルな情報をお伝えしていきます!

動画 サステナビリティ -

これからの時代に求められる「豊かさの本質」とは? 哲学者 斎藤幸平氏 × 駒谷隆明(伊藤忠ファッションシステム株式会社 代表取締役社長)スペシャル対談

「脱成長コミュニズム」を提唱し「新書大賞2021」を受賞した「人新世の『資本論』」の著者である斎藤 幸平さんと、30年にわたってグローバルビジネスの世界を見てきた伊藤忠ファッションシステム株式会社 代表取締役社長の駒谷 隆明。それぞれの視点から、これからの時代に求められる「豊かさの本質」について対談しました。

コラム 対談 サステナビリティ -

デザインはどこに向かうのか?

三宅一生さん、森英恵さんという、日本のファッションを世界に知らしめた2人のファッションデザイナーが相次いでこの世を去った。お二方が日本のファッションに与えた功績は非常に大きい。この時代は、まさに「イッセイミヤケ」「ハナエモリ」というブランド名が象徴するように、デザイナー個人のクリエイティビティがブランドになっていた時代だ。

コラム 太田の目 -

フェムテックムーブメント@日本繊維製品消費科学会誌

2020年は「フェムテック元年」とも言われ、2021年には続々とこの分野への参入を検討する企業が現れ、日本におけるフェムテック市場の存在感が日に日に高まってきている。「フェムテック」は、「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」をかけ合わせた造語で、女性の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスのこと。本学会では、第44回の消費科学講座(2022年3月開催)で、「女性のウエルネス課題をテクノロジーで解決する~フェムテック~」を取り上げた。

コラム 人権 サステナビリティ -

サステナビリティ戦略アップデート 第8回「収益性と社会・環境価値を伴う脱炭素経営ビジョンの見つけ方」 ifs未来研究所 山下徹也

6月号では、脱炭素経営シフトにあたり、国際動向把握、カーボンマネジメントの重要性、外部環境の蓋然性低下に備えた複数シナリオの重要性、脱炭素経営のリスクや機会を説明させていただいた。また、脱炭素経営シフトの進め方の一例としてフレームフロー(図表1)で全体を展開し、フレーム01(図表2)では、国際間の枠組みが及ぼす影響、未来の社会情勢予測等、基礎情報をインプットし、既存コア事業と脱炭素の重なる点を大局で捉え、社内全体で目指す将来のゴールイメージを描くフレームを紹介させていただいた。 本稿ではフレーム02(図表3)の一部を抜粋し、その考え方や背景に触れていきたい。少し聞き慣れない言葉も使用させていただくが、今後脱炭素に取り組む際に頻出する言葉でもあるのでぜひ聞き慣れていただけると幸甚である。

コラム ifsインサイト サステナビリティ -

-

サステナビリティ対談 vol.2 「ファッションと人権」

「変わらない未来へ、変えていこう」 豊かさが続く未来に向けて、今できること。 そんな未来のムードが、今感じられること。 未来をより魅力的にするサステナブルな情報をお伝えしていきます!

対談 動画 サステナビリティ -

-

公式YouTubeチャンネルがスタートしました

【ifs未来研究所では、この度YouTube公式チャンネルをスタートしました】 「変わらない未来へ、変えていこう」 豊かさが続く未来に向けて、今できること。 そんな未来のムードが、今感じられること。 未来をより魅力的にするきっかけを。 多彩なゲストと独自の視点で「体験体感」をお届けするサステナビリティ情報番組です。

対談 動画 サステナビリティ -

-

サステナビリティ戦略アップデート 第7回 「ビジネスと人権」世界および日本の動向 ifs未来研究所 山下徹也

これまでの連載で気候変動リスクへの対処を企業のサステナビリティ戦略の最重要視点に掲げてきたのは、SDGs目標の多くに梃子として効いてくるためである。 今日のグローバルの社会情勢は、新型コロナウイルスやウクライナ紛争など見通しづらい問題が複層化し、その影響から市場メカニズムが反応し急激な資源価格の高騰や食料需給に過度なストレスを与えている。

ifsインサイト コラム サステナビリティ -

-

サステナビリティ戦略アップデート 第6回 脱炭素経営のはじめ方 ifs未来研究所 山下徹也

前回の連載では、環境・社会課題における梃子としての要素が大きい「脱炭素」について、国際動向や日本企業のビジネス機会を織り交ぜ、ファクトをベースにしながら概観してきた。主に環境戦略でイニシアティブを握ろうとするEUの思惑、国境という概念ではなく価値観を重要視するGAFAMなどの企業視点、米国のグローバル覇権に対抗するかたちで脱炭素やテック関連で世界最大の経済圏を狙う新脱炭素型シルクロードなどにもふれてきた。 気候変動に対応しないことのダイベストメントリスクなどにもふれさせていただいた。日本の展望として脱炭素と経済の実務化の観点から、欧州、米国、中国と覇権争いをするのではなく、脱炭素ビジネスの仕組みを確立し、主に成長するアジア市場でいかに脱炭素分野で貢献できるか、国際競争力の向上、気候変動危機双方の観点から勝機があることをお伝えしてきた。

コラム ifsインサイト サステナビリティ